就職と同時に上京してきました。

今は丸の内の不動産会社で営業マンをしている"マミ"です。

初めての一人暮らしは、自由と責任が同時にやってくる人生の大きな転機です。

しかし、準備不足のまま始めると、思わぬトラブルや出費に見舞われることも。新生活を快適にスタートさせるためには、計画的な準備が何より大切です。

そこで今回は、いつから何を始めればいいのか、時期別のやるべきことをまとめました。

この記事では、一人暮らしの準備を2〜3ヶ月前から始める理想的なスケジュールと、各段階でのToDoリストを詳しく解説していきます。

一人暮らしの準備期間はどれくらい必要?

初めての一人暮らしを控えたとき、「準備はいつから始めればいいの?」と不安になる方も多いでしょう。

理想的な準備期間は、物件探しから引越しまで含めて平均2〜3ヶ月程度です。焦らずじっくり計画を立てるなら、2ヶ月前からスタートするのがベストです。

これくらいの余裕があれば、物件選びから契約、荷造りまでスムーズに進められます。

余裕を持った準備がおすすめな理由は、「ギリギリで妥協したくない」「初期費用が無駄になった…」といったトラブルを防ぐためです。

特に物件探しは、良い条件のものほど早く決まってしまいます。また、引越し業者の予約も、繁忙期(3月〜4月、9月〜10月)は1ヶ月以上前から埋まっていくことがあります。

焦って決めると後悔することも多いので、計画的に動きましょう。

もちろん、急な転勤や入学で時間がない場合もあるでしょう。

そんなときは、不動産会社に相談して物件の紹介から契約までを急いでもらったり、荷物を最小限に抑えて引越し作業を簡略化したりする工夫で、最短2週間程度でも対応可能です。

ただし、選択肢が限られたり、引越し費用が割高になったりするリスクは覚悟しておきましょう。

【2ヶ月前〜】まずは計画スタート

この時期は「情報を集めて、暮らしのイメージを固めること」が大切です。

実際の物件探しや契約はまだ先になりますが、この段階での準備が後々の判断をスムーズにします。

- 家計シミュレーションをしてみよう

- どんなエリア・間取りに住みたい?

- 親との相談・保証人の話もこのタイミングで

家計シミュレーションをしてみよう

一人暮らしを始める前に、まずは生活にかかる費用を把握しておきましょう。これは後々の物件選びや生活設計の土台になる重要なステップです。

家賃、光熱費、食費、通信費など、一人暮らしの基本的な出費をざっくり計算してみることから始めます。

平均的な一人暮らしの家計は、家賃が収入の3分の1程度、その他の生活費(食費・光熱費・通信費など)が月3〜5万円程度と言われています。自分の場合はどうなるか、収入と支出のバランスを確認しましょう。

このシミュレーションを通して、「毎月いくら必要か」「バイト代・給料で足りるか」を確認することが大切です。特に初めての一人暮らしでは、予想外の出費も多いものです。

例えば、家賃以外にも管理費・共益費がかかったり、ガス代や電気代が想像以上だったりすることもあります。余裕を持った計算をしておくと安心でしょう。

また、この段階で”理想の家賃上限“を決めておくと物件探しもスムーズになります。一般的には手取り収入の30%程度が目安ですが、都心部では40%まで許容する人も多いです。

ただし、家賃が高すぎると日々の生活が苦しくなるので、バランスを考えて設定しましょう。家賃以外にも、初期費用(敷金・礼金・仲介手数料など)も考慮に入れることが重要です。

どんなエリア・間取りに住みたい?

次に考えたいのは、住むエリアと間取りです。通勤・通学のしやすさや生活環境など、さまざまな条件を検討しましょう。

通勤・通学時間はどれくらいが許容範囲か、しっかり考えておくことが大切です。

理想は30分以内という人が多いですが、家賃とのバランスを取るなら、45分〜1時間圏内まで視野に入れるのも選択肢の一つです。

実際の通勤ルートや終電時間なども調べておくと、より現実的な判断ができるでしょう。

また、日常生活の便利さも重要なポイントです。近くにスーパーやコンビニ、病院などがあるか、治安は良いかなど、生活に直結する条件をチェックしましょう。

特に一人暮らしの女性は、駅からの道のりが明るく人通りがあるか、オートロックや防犯カメラの有無なども重視すると良いでしょう。

間取りは予算と相談しながら、優先度を決めておくことが重要です。1Rか1Kか、お風呂とトイレは別か、キッチンはどのくらいのスペースが必要かなど、自分のライフスタイルに合わせて考えましょう。

この段階では、不動産サイトを見て相場感をつかんだり、SNSで一人暮らしの実例を調べたりするのも参考になります。

親との相談・保証人の話もこのタイミングで

一人暮らしを決めたら、早めに家族に相談しておくことをおすすめします。特に親が保証人になる場合は、事前の話し合いが欠かせません。

実家を出ること=家族との関係にも影響が出る大事な話です。親としては心配や寂しさを感じるのは当然なので、あなたの希望や計画をしっかり伝え、理解を得ることが大切です。

経済的な自立度や生活スキルについても話し合っておくと、お互いに安心できるでしょう。

また、家賃補助や保証人が必要になる場合もあるため、事前にしっかり話しておくことが大切です。

多くのアパートやマンションでは、契約時に保証人を求められます。親が保証人になる場合、収入証明書や印鑑証明書などの準備が必要になることもあるので、早めに相談しておきましょう。家賃保証会社を利用する場合でも、追加費用がかかるため、予算計画に含めておく必要があります。

「心配される」のは愛されてる証拠です。過干渉に感じることもあるかもしれませんが、それだけあなたのことを大切に思っているからこそです。

親の心配や助言に耳を傾けつつも、自分の意思もしっかり伝える大人のコミュニケーションを心がけましょう。

定期的に連絡を取ることや、たまに実家に帰る約束をしておくと、親も安心するでしょう。

【1ヶ月前〜】実際に物件探し&準備開始

住む場所がイメージできたら、いよいよ具体的な行動に移ります。

物件探しから契約、引越しの準備まで、実務的な作業が増えてくる時期です。

- 内見・申し込み・契約の流れを把握しよう

- 必要な家具・家電をリストアップ

- 引越し業者と日程の決定

- 荷造りは少しずつスタート

内見・申し込み・契約の流れを把握しよう

物件探しは、内見から始まります。気になる物件を実際に見て、住み心地をイメージすることが大切です。

不動産の契約はまず内見(お部屋を見ること)からスタートします。内見では、部屋の広さや日当たり、設備の状態だけでなく、周辺環境(スーパーやコンビニの位置、騒音の有無など)もチェックしましょう。

できれば平日と休日の両方に訪れると、昼夜の様子や週末の賑わいなども分かります。

気に入った物件があれば、その後申し込みをして審査→契約という流れで進みます。申し込み後は、入居審査があり、これに通れば契約となります。

審査には通常3日〜1週間ほどかかるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

審査に通ったら契約日を決め、契約時には敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用と、身分証明書・印鑑(認印で可)を準備してください。

契約時には重要事項説明を受け、契約書にサインをします。この時に入居日や家賃の支払い方法、退去時の条件なども確認しておきましょう。

特に原状回復義務の範囲や、解約時の通知期間はトラブルの元になりやすいので、しっかり確認することをおすすめします。

必要な家具・家電をリストアップ

住む場所が決まったら、必要な家具・家電を考えましょう。何を買うか、何を持っていくかを整理するのは、予算管理の観点からも重要です。

ベッド/冷蔵庫/洗濯機/カーテンなど、マストアイテムを整理しましょう。

最低限必要なものとしては、寝具(ベッドまたは布団)、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、照明器具、カーテンなどが挙げられます。これらに加えて、テレビ、エアコン、掃除機、炊飯器なども、生活スタイルによっては必須になるでしょう。

実家で使ってるものを持っていくか、新たに買い替えるかを考えるタイミングでもあります。不要になった家具・家電を譲ってもらえるか、家族に相談してみると良いでしょう。

特に大型家電は新品を購入すると高額になるので、使えるものがあれば活用するのがおすすめです。ただし、古すぎるものは電気代がかさむ可能性もあるので、バランスを考えて判断しましょう。

引越し時のコストにもつながるため、早めに考えておくとスムーズです。家具・家電の購入費用だけでなく、配送料や設置費用も考慮に入れましょう。また、大型家具は引越し業者の見積もりにも影響します。

この段階で大まかなリストを作っておくと、予算管理もしやすくなります。中古品の活用やセール時期を狙うなど、賢く揃える工夫も検討してみましょう。

引越し業者と日程の決定

物件が決まったら、引越し業者の手配も始めましょう。特に繁忙期は早めの予約が必須です。

繁忙期は予約が取れないことも多いため、早めの予約がベストです。

3〜4月や9〜10月は引越しシーズンで、料金が割高になるだけでなく、希望日に予約が取れないこともあります。内定や入学が決まったら、なるべく早く引越し日を決めて予約しましょう。

引越し業者を選ぶ際は、複数の業者から見積もりを取って比較するのがおすすめです。大手と地域密着型、それぞれに特徴があるので、料金だけでなくサービス内容もチェックしましょう。

一括見積もりサイトを利用すると、簡単に複数の業者から見積もりを取ることができて便利です。

また、引越しの規模や距離に応じたプランを選ぶことも大切です。一人暮らしの場合、荷物が少なければ単身パックや小型トラックでの引越しがリーズナブルです。また、平日や午前中などの割引が効くタイミングを選ぶことで、費用を抑えることも可能です。

引越し保険の有無や、エアコン取り付けなどのオプションサービスについても確認しておきましょう。

荷造りは少しずつスタート

引越し日が決まったら、荷造りを少しずつ始めましょう。直前にまとめてやると大変なので、計画的に進めることが重要です。

使用頻度の低いものから順に梱包していくのがコツです。まずは季節外の洋服や書籍、思い出の品など、日常的に使わないものから箱に入れていきましょう。

各箱には中身を記載したラベルを貼っておくと、開封時に役立ちます。

また、引越しは不用品を処分する絶好の機会でもあります。長く使っていない服や本、小物などは思い切って手放してみましょう。荷物が減れば引越し費用も抑えられますし、新生活をすっきりとスタートできます。

不要なものはメルカリなどで売ったり、リサイクルショップに持ち込んだりして、少しでも引越し費用の足しにするのも良いアイデアです。

梱包材は引越し業者から購入できますが、スーパーなどでもらった段ボールを活用するとコスト削減になります。衣類は真空パックを使うと省スペースになりますし、食器などの割れ物は新聞紙で丁寧に包むことで破損を防げます。

日用品は100均の収納ボックスに入れておくと、そのまま新居でも使えて便利です。計画的に少しずつ進めることで、引越し直前の慌ただしさを軽減できるでしょう。

【1週間前〜当日】ラストスパート!

引っ越し直前はバタバタしやすいので、ToDoを整理して抜け漏れのないようにしておきましょう。

- 電気・ガス・水道の開通手続き

- 住民票の移動と転居届

- 各種登録(通販・銀行など)の住所変更

- 引越し当日に必要な”すぐ使うもの”をまとめておく

電気・ガス・水道の開通手続き

新生活を快適にスタートするためには、ライフラインの準備が欠かせません。そのため、引越し前に必ず手続きを済ませておくことが重要です。

まず、入居前に電気・ガス・水道の開栓・使用手続きを完了させましょう。これらのライフラインはそれぞれ管轄する会社や自治体が異なります。

具体的には、電気は電力会社へ、ガスはガス会社へ、水道は市区町村の水道局に連絡して使用開始の手続きが必要です。これらの手続きはウェブサイトでできることが多いので、隙間時間にでも早めに済ませておきましょう。

ネット環境も忘れずにチェックしましょう。インターネット回線の開通には時間がかかる場合があるので、できるだけ早めに申し込みが必要です。

特に光回線は工事が必要で、混雑時期には1ヶ月以上待つこともあります。その間はポケットWiFiやスマホのテザリングで急場をしのぐという選択肢もあるでしょう。

契約開始日は入居日または引越し日に合わせるのが基本です。ライフラインは使用開始日を指定できるので、入居日または引越し日に合わせて設定しましょう。

特にガスは、多くの場合立ち会いが必要なので、引越し当日に立ち会い時間を設定しておくと良いでしょう。

電気と水道は基本的に遠隔で開栓できますが、地域によっては立ち会いが必要な場合もあるので確認しておくことをおすすめします。

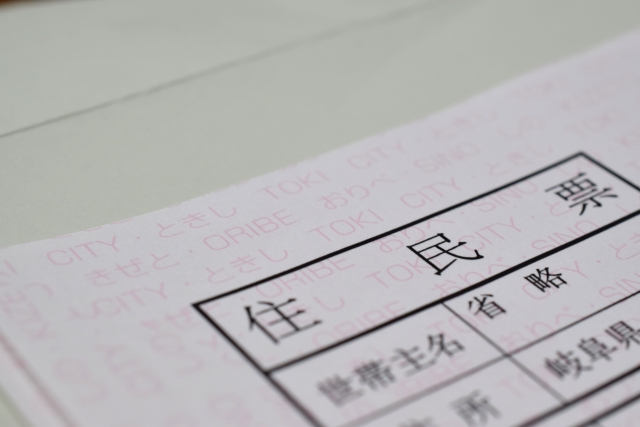

住民票の移動と転居届

引越しに伴う公的手続きとして、住民票の移動は必須です。住民票の移動には期限があるので忘れずに行いましょう。

手続きをする際は、市区町村役所での「転出→転入」手続きが必要です。まず現在住んでいる市区町村で転出届を出し、引越し先の市区町村で転入届を提出しましょう。

転出届は引越し前に済ませておき、転入届は新居に移った後におこないます。その後転出証明書を受け取り、それを持って新居の市区町村役所に行くという流れです。

住民票の移動に伴い、国民健康保険や国民年金の手続き、選挙人名簿の登録なども更新されます。特に保険証は病気やケガの際に必要になるので、早めに切り替えておくと安心です。

なお、住民票の移動は引越し後2週間以内が期限です。この期間を過ぎると、罰則が科される可能性もあるので注意しましょう。

マイナンバーカードを持っている場合は、住所変更の手続きも忘れずにおこなってください。

各種登録(通販・銀行など)の住所変更

引越しに伴う住所変更は公的なものだけでなく、普段利用しているサービスの登録情報も更新する必要があります。忘れがちですが、重要な手続きの一つです。

まず、旧住所宛の郵便物を新居に転送してくれる『転居届』サービスを活用しましょう。郵便局に転居届を出しておけば、1年間は旧住所宛の郵便物が新住所に自動転送されます。

引越し前後の忙しい時期でも、重要な郵便物を取りこぼす心配がありません。この手続きは日本郵便のウェブサイトからも簡単に行えるので、忙しい方にもおすすめです。

さらに、Amazonや楽天、銀行・カード会社などの住所変更も忘れずに行いましょう。特に支払いに関わるクレジットカードやサブスクリプションサービスは優先的に更新するとよいでしょう。

住所変更し忘れると、旧住所に商品が届いてしまい、受け取れないばかりか、他人に開封されるリスクもあります。特にネット通販の「お届け先間違い」で困るケースは多いので注意が必要です。

一括メモやチェックリストを作っておくと楽に管理できます。スマホのメモ機能やエクセルを活用して、更新すべきサービスのリストを作り、完了したものをチェックしていく方法がおすすめです。

変更手続きは少しずつでも進めていくと、引越し後の生活がスムーズに始められるでしょう。

引越し当日に必要な”すぐ使うもの”をまとめておく

引越し当日は思った以上に疲れるものです。必要なものがすぐに取り出せるよう工夫しておきましょう。

メイク道具や服などすぐに使うものは、引っ越しの荷物に入れてはいけません。引越し業者に運んでもらう荷物のなかに入れてしまうと、全ての箱を開けるまで見つからない可能性があります。

特に洗面用具や着替え、充電器などの必需品は、別途管理するのが賢明です。

そのため、これらの荷物は別のバッグに入れておいて、すぐ使えるようにまとめておきましょう。

引越し当日と翌日に必要なものは、スーツケースやボストンバッグなど、自分で持ち運べる荷物にまとめておくと便利です。

具体的には以下のようなものが「すぐ使うもの」に該当します。

- 洗面用具(歯ブラシ、シャンプー、タオルなど)

- 着替え(2〜3日分)

- スマホ・パソコンと充電器

- 常備薬

- 財布・鍵・身分証明書

- 簡単な食器や調理器具

- トイレットペーパー

- 掃除道具(雑巾、洗剤など)

また、引越し当日の食事も考えておくと安心です。疲れて自炊する余裕がないことも多いので、デリバリーサービスや近くの飲食店を調べておく、またはレトルト食品を用意しておくと便利です。

このような細かな準備が、新生活の最初の数日を快適に過ごすためのカギとなります。

まとめ

一人暮らしの準備は、余裕を持って計画的に進めることで、スムーズな新生活スタートにつながります。

理想的には引越しの2〜3ヶ月前から準備を始め、家計シミュレーションや住みたいエリアの検討から着手しましょう。

準備期間としては、2ヶ月前から情報収集と計画立案、1ヶ月前から具体的な物件探しと契約手続き、1週間前から各種ライフラインの手続きと最終確認というのが基本的な流れです。

特に物件探しと契約には想定以上に時間がかかることも多いので、余裕を持ったスケジュールを心がけましょう。

最後に、新生活を楽しみにするポジティブな気持ちを持ち続けることも重要です。

準備は大変ですが、自分だけの空間で自由に暮らせる楽しみを原動力に、一つずつ着実に準備を進めていきましょう。